馬ヶ岳は標高216メートル、福岡県の行橋市とみやこ町の境にあります。古くから山城があり、942年に源経基が築いたともいわれるとか。

残された記録からは、1405年(室町時代)より城の歴史が辿れるようです。今は城跡となっていますが、誰でも気軽に訪れることができます。

行橋に住んで、はや13年が経ちました。自宅の窓から馬ヶ岳が望める環境にありながら、まだ一度も登ったことがなかったため、山頂の「本丸」を攻めることにしました。

体が鈍りに鈍ったライター、パソコンより重いものを持つのを拒否するようになった私が、本当に登れるのか?実況中継のように(笑)お伝えしたいと思います!

予備知識・馬ヶ岳とは?

馬ヶ岳は二つの峰からなっています。その形が神馬に似ていることから「馬ヶ岳」と呼ばれるようになったそうです。

その峰ですが、一つ(西側)には「二の丸」もう一つ(東側)には「本丸」があります。

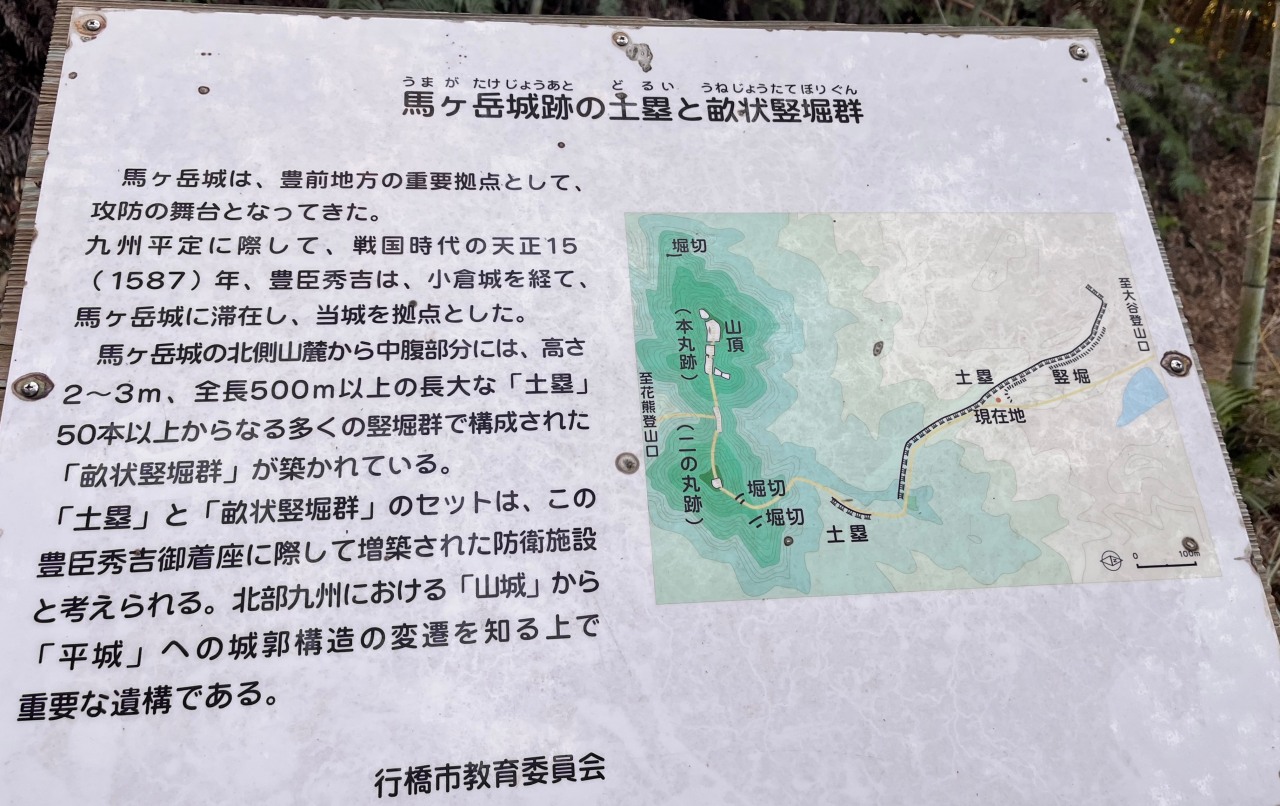

馬ヶ岳は山全体が城になっている「山城」で、敵の侵入を防ぐために人の手で地面の形が変えられています。

山そのものを要塞として城を築く「山城」。土を掘ったり盛り上げたりして、敵の侵入を阻止する作りになっています。

山そのものを要塞として城を築く「山城」。土を掘ったり盛り上げたりして、敵の侵入を阻止する作りになっています。古文書によると、さまざまな勢力の攻防の舞台として、馬ヶ岳城は北部九州においては重要拠点となっていたのだそう。

天下統一を目指していた豊臣秀吉の停戦命令に背いて豊後国の大友氏を侵攻した島津氏を討つために、1586年に黒田官兵衛の部隊を九州へ送りました。当時の馬ヶ岳城主であった長野三郎左衛門が秀吉につき、城は秀吉の勢力下に入りました。

翌年の1587年3月28日に、秀吉も九州上陸。29日には馬ヶ岳城に入りました。こうして九州平定が始まり、同年5月下旬に島津氏が降伏したことで、秀吉は九州全域を秀吉の支配下に収めました。その後、黒田官兵衛が初めに馬ヶ岳城を居城としたことから、官兵衛ゆかりの地として知られています。

参考:「黒田官兵衛の居城 馬ヶ岳城跡」 行橋市教育委員会(2019.8 第3版)

本サイト「けいちく暮らし」には、子ども連れで馬ヶ岳に登った体験記が2021年に公開されています。持ち物や馬ヶ岳の歴史など、そちらに詳しく掲載されているので、参照ください。

スタートは大谷の馬ヶ岳城跡臨時駐車場

近所に住んでいるので、この駐車場の前は何度も車で通っていますがいつもガラガラ。「満車では?」という心配は無用です。

もう一つの駐車場、西谷馬ヶ岳城跡駐車場は、記事最後の概要に掲載している地図で場所を確認してください。

駐車場から登山口まで徒歩で10分足らず。豊かな自然を見ながら、道中楽しめるのであっという間です。

いきなりの石段、狭い道

登山口を入るといきなり草木が茂って狭くて長い石段と、そこそこの傾斜の登り坂が待っています。

春や夏頃は、虫除け必須ではないでしょうか。

トイレは山の中にはないので、登山口の仮設トイレを使いましょう。

足元が悪いので、捻挫に注意!

足を挫きやすい人や、凸凹道を歩くと足首がぐらつく人は、サポーターの着用をおすすめします。

私は以前足首の靭帯を痛めたことがあり、完治はしていても足首がぐらつくので、痛みを感じるときがありました。サポーターで足首をしっかり固めておけばよかったと、後で思いました。挫きやすい人は要注意です。

未就学児でも頂上へ行けるほど

小さな子どもでも城跡まで行けるほどの、初心者向けの登山コースと聞いています。

それでもやっぱり、普段から運動を全くしていないアラ還の私には、かなりきつい道のりでした。

なだらかな傾斜で、舗装されている広くて歩きやすい道ではなく、野生味あふれた道なき道のようなコースがあなたを待っていますので、それなりの覚悟を持つべきだと思います(個人的感想です 笑)。

初めての人は、できれば山道に慣れている、一度登ったことがある、体力に自信のある人に同伴してもらうとよいでしょう。

私は過去に2度、馬ヶ岳に登ったことがある高1の息子に同伴してもらいました。

体力のない人は、くれぐれも無理しないよう、慎重に歩いてください。ゆっくりですよ!捻挫などの怪我をして動けなくなると、車は入っていけないし、先に述べた通り、あまり人が入っていきません。下手したら1人も通りかからないかもしれないのです。

その点だけ、注意が必要かなと思いました。

展望台はぜひ寄ってみて!

二の丸に到着する前に、展望台からの眺めを堪能してみてはいかがでしょうか?

今まで木々に囲まれていた空間から一転、視界が広がります。

この日は気温がやや低かったので、涼しい風が心地よかったです。

二の丸を目指して

涼しいとはいえ、水筒は必須アイテム。

涼しいとはいえ、水筒は必須アイテム。展望台で疲れが吹き飛んだところで、再び山道を登ります。

石段が…長い!長すぎる!

鹿が鳴いてる!

長い石段を登りながら「もう限界。二の丸で引き返そう」と思いました。

やっとの思いで到着。

これまた息をのむ景色。

息子はあそこが我が家だと教えてくれますが、目が悪くてよく見えない私。

家一軒一軒の判別まではできなくても、山、川、海、田畑が広がる素晴らしい眺望です。

背中を押され、本丸を攻める

さて、引き返すことを切り出すか…と思ったら、彼が「あともう少し」というので、もう限界だと伝えました。

するといつものように優しく「行けるよ」と彼。しかしなぜか声に力が。ふと彼の後ろ姿を見ると、何やら「問答無用」とでも言いたげな空気感。

静かに、無言の圧を放つ息子。

「じゃあ…行こか」と私。

城跡から古に想いを馳せる

尾根をたどり、また石段。永遠に続くかと思うほど。足がもうヤバい。

尾根をたどり、また石段。永遠に続くかと思うほど。足がもうヤバい。

途中、ふくらはぎがつるかと思うほどの疲労感。

息子に「あかん、ふくらはぎがつりそうや」というと、「マジで」とそこで初めてことの重大さに気づいたようでした。

幸い、足は無事。なんとか最後の段を登りきり、到着!

達成感に浸りながら、見晴らしのよい場所に移動。

「やっぱり来てよかった!」心からそう思いました。

ここから人々の暮らしを眺め、秀吉は、官兵衛は何を思ったのでしょうか。

そんなことを考えずにはいられない空間が、ここにはありました。

山頂なので、ぐるりと周りが見渡せます。「ホトギ山→」と書かれた方面に行ってみると、犀川の景色が素敵!車でこの辺りを走りながら見る景色も好きなのですが、上から眺める景色も素晴らしいです。

次はホトギ山へ行こう!そこには御所ヶ谷神籠石と呼ばれる古代の山城を見ることができます。

下山は意外とスムーズに

午後2時半から登り始めたので、日が暮れる前に駐車場まで戻らなければなりません。

景色に感動している間に、体がかなり回復しました。

帰り道も写真を撮ったり、面白いものを見つけては立ち止まったりしながらも、そそくさと下山。登りの時よりも、案外スムーズ、体も楽でした。

夕方近くになると、木々が茂っている場所は暗かったです。鹿の声も頻繁に聞こえました。

シダ植物が茂っていたり、歩道が掘り下げられている場所では、湿気を多く含んだ冷気を感じました。自然のクーラー…にしては湿気が多くて快適とはいえませんでしたが、これも自然の恵み。束の間の冷気にあたりながら、蒸気立つ体を冷やしながらの下山。

登山口まで降りてくると、駐車場まであと少し。

もう坂道はないし、広い歩道を余韻に浸りながら歩きました。アケビ、ススキ、メランポジウム、チカラシバなど、道端の草木を楽しみつつ、楽しい馬ヶ岳城跡の散策が終わりました。お天気の良い日で、写真がきれい。

最後にショート動画を作ったので、ご覧ください。

馬ヶ岳城跡の概要

| 史跡名 | 馬ヶ岳城跡 |

|---|---|

| 駐車場 | 馬ヶ岳城跡(大谷)臨時駐車場、馬ヶ岳城跡西谷駐車場 |

| 地図 |