中門跡

中門跡前回の馬ヶ岳に懲りず、今回(11月3日)はそのお隣にそびえるホトギ山へ行ってみました。

まだ一度も見たことのない御所ヶ谷神籠石と呼ばれる遺跡を見ることが、メインの目的でした。

では再び、危なげな登山実況中継風でお伝えします。

御所ヶ谷神籠石とは

東門跡

東門跡ホトギ山は御所ヶ岳とも呼ばれます。標高246.9mで、馬ヶ岳よりも少し高い山です。この山には人が作った土塁や石塁、列石で囲われた「神籠石(こうごいし)」と呼ばれる遺跡があります。これらは7世紀後半ごろに作られた山城跡という説が有力です。1300年以上経っても、7mの高さに積み上げられた石の壁が残っています。

「御所ヶ谷」という名前は、景行天皇(12代)が九州を訪れた際に、この地に仮の宮殿(行宮・あんぐう)を設けたことからその名がつけられたともいわれているそうです。

参考:御所ヶ谷神籠石. 行橋市ホームページ. 2024年5月12日更新(2025年11月6日参照)

https://www.city.yukuhashi.fukuoka.jp/site/bunkazai/1600.html

神籠石は7世紀後半ごろに作られたと考えられています。その時代、倭は唐・新羅連合軍に滅ぼされた百済を救済するために朝鮮半島に向かいましたが大敗。唐・新羅連合軍に攻められることを恐れ、大野城(おおのじょう)・基肄城(きいじょう)・金田城などの山城(防衛施設)を築きました。御所ヶ谷神籠石も、この時代に同じ目的でつくらたのではないかと考えられています。

参考:

・「古代の太宰府(奈良・飛鳥時代)」. 太宰府市ホームページ. 2024年5月13日更新(2025年11月7日参照)

https://www.city.dazaifu.lg.jp/site/bunkazai/11930.html

・御所ヶ谷神籠石リーフレット 行橋市教育委員会

御所ヶ谷神籠石〜今回のルート

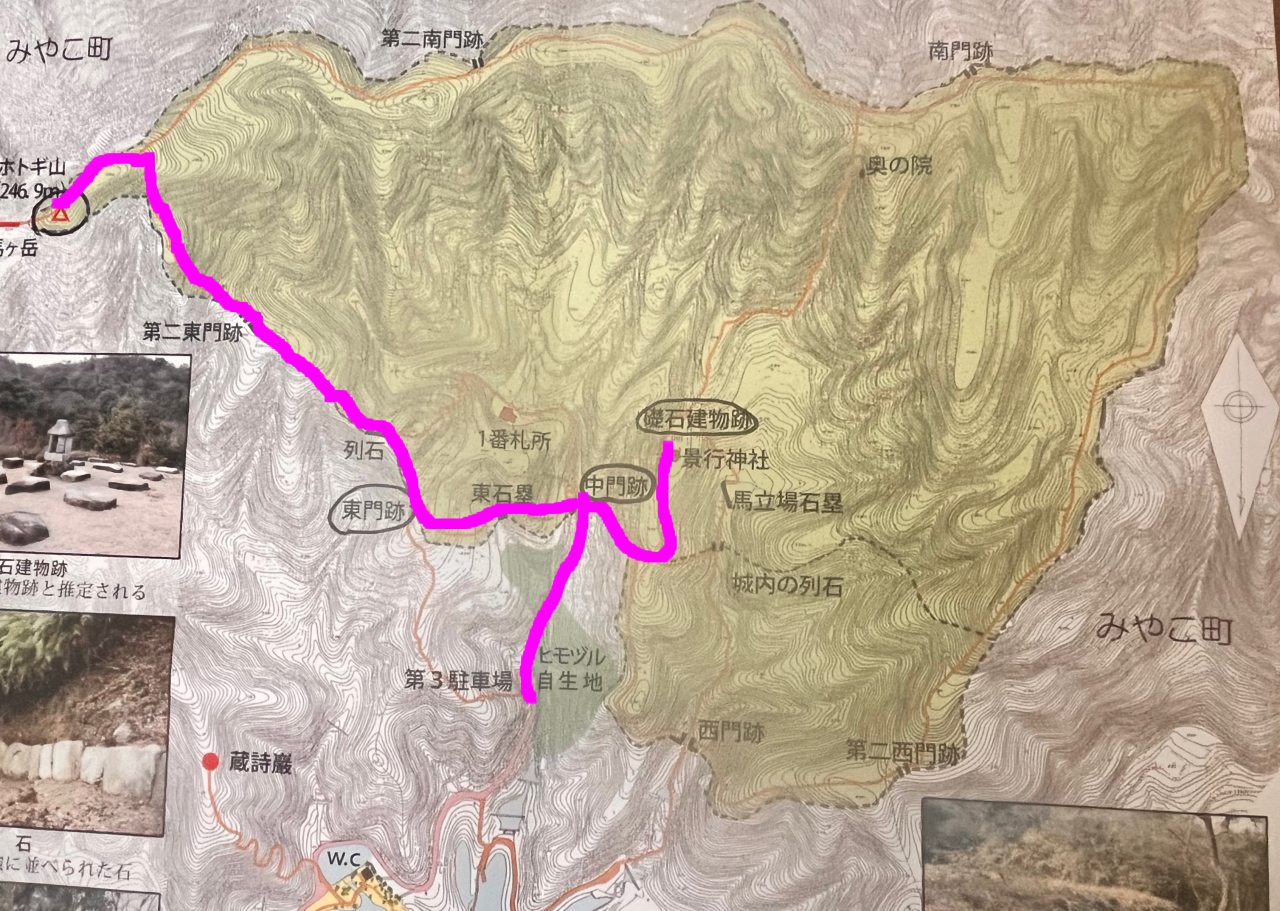

出典:御所ヶ谷神籠石リーフレット 行橋市教育委員会

出典:御所ヶ谷神籠石リーフレット 行橋市教育委員会今回のルートは上記マップのピンクの線です。第3駐車場から中門跡へ行き、東門跡を経由して山頂を目指しました。東門跡までの歩道は広くて足場もよく、とても歩きやすいです。山頂に向かうにつれ、ワイルドな道へと変わっていきます。

山頂まで行って、一旦東門跡まで戻りました。その後中門跡〜礎石建物跡へ。礎石建物跡は少し登りになっていて、見晴らしがとても良かったです。中門跡からは道が整備され、長い階段が続きます。足場が良いので、ここも安全に登って行けるでしょう。

道の整備具合についてのまとめ

御所ヶ谷神籠石は史跡公園として整備が進み、遊歩道が設けられているので遺跡を見て回るには、主だったところは歩きやすくなっています。

しかし奥まで進んでいくと、荒々しい山道が続きます。ホトギ山の頂上を目指す道は、かなりハードでした。11月の初めで、気になるほど虫はいませんでしたが、ハチの羽音がブンブン聞こえて少し怖い場所がありました。

軽装で訪れるのであればあまり奥まで散策せずに、東門跡〜礎石建物跡あたりを巡ると良いと思います。今回は寄りませんでしたが、第3駐車場から少し降りたところの御所ヶ谷住吉池公園は、歩きやすそうな遊歩道もあるので立ち寄るものおすすめです。

頂上までの道、途中からの勾配

主な遺跡へは遊歩道があるので、気軽な散歩道程度に歩けるのですが、山頂を目指すとなると話は別です。まだ馬ヶ岳の方が階段が多く、登りやすいように感じました。ホトギ山の登山道の多くは、土と木の根っこ。上に行くほどに勾配がキツくなり、土なので足が滑ります。できれば軍手を持っていくとよいと思いました。ロープや木などに掴まらないとうまく登れない箇所もあるのですが、素手でそれらを掴むと、場合によっては擦り傷ができてしまう可能性があるからです。

私は素手だったので、気をつけて木に手をかけましたが、帰宅後、やけに指がチクチクするなぁと思い、よく見ると棘が刺さっていました。

ロープや木につかまって登る道は、写真を撮る余裕がなかったです(汗)

ロープや木につかまって登る道は、写真を撮る余裕がなかったです(汗)下りは確かに楽でしたが、ゴツゴツした岩もあるので、油断すると危険です。私は気をつけていたのに、勾配がきついので勢いで膝を岩にぶつけてしまい、擦り傷を作ってしまいました。

指も膝も、怪我とはいえないほどの軽いものでしたが、野生的な山道であることは、間違いないでしょう。できるだけ体を衣服などで覆っておくのが安全です。

ホトギ山頂上からの眺め

苦労して登った甲斐があった!と思える眺めです。

先日行った馬ヶ岳が見えます。

頂上に近づくほど坂が急になり、少し歩くだけで一気に標高が上がりました。そして木々の間から見え隠れする景色から、どんどん高いところまで登っているということもわかりました。

ぜひ寄ってみてほしい礎石建物跡

景行神社の裏手にある礎石建物跡

景行神社の裏手にある礎石建物跡礎石建物跡までは、長い石の階段を登ります。がんばって登ると、素晴らしい眺めが待っています。この見晴らしの良い場所には景行神社があり、礎石建物跡はこの神社の裏側に回ると見ることができます。

長い階段、がんばり甲斐があると思えるので、ぜひ登ってほしい

長い階段、がんばり甲斐があると思えるので、ぜひ登ってほしい景行神社は、景行天皇(12代)がここを訪れたという言い伝えられていることから、建てられたそうです。そして建物跡の中央には祠(ほこら)があり、村上仏山による”この地を景行天皇の長峡県の行宮の跡であるから大切に”という内容の漢詩が記されています。

村上仏山(1810年~1879年)とは、現行橋市上稗田に私塾「水哉園(すいさいえん)」を開いた漢詩人かつ教育者です。仏山(ぶつざん)という号は、ホトギ山(仏山)から取ったものだそう。

礎石とは、柱の土台になるものであり、ここに建物があったと考えられています。建設時期は不明ですが、山城に関係するものであるとすると、四方を見渡せる場所でもあったことから、指令塔のような役割をするのにふさわしい場所です。

景行神社を背にすると、この見晴らし

景行神社を背にすると、この見晴らし参考:

・「史跡 御所ヶ谷神籠石」. 全国文化財総覧. (2025年11月7日参照)

https://share.google/V4bBXZfMPtsVfzYCP

・「御所ヶ谷神籠石 景行神社と礎石建物跡」看板. 行橋市教育委員会(上写真)

絶滅危惧種ヒモヅルが見られる場所

御所ヶ谷のヒモヅル

御所ヶ谷のヒモヅルヒモヅルは、東南アジアの熱帯地方を中心に分布するヒカゲノカヅラ科のシダ植物であり、日本で日本で自生しているのは7つの県だけで、ここ(福岡県行橋市)御所ヶ谷がその一つで、しかも生息場所は限定的です。今回のルートで掲載しているマップに、ヒモヅル自生地が示されている範囲だけ。環境省によって、絶滅危惧種に指定されているとのこと。

参考:御所ヶ谷のヒモヅル自生地. 行橋市ホームページ. 2022年8月19日更新(2025年11月7日参照)https://www.city.yukuhashi.fukuoka.jp/site/bunkazai/1447.html

ハイライトムービー「御所ヶ谷神籠石〜ホトギ山頂へ」

またまたショート動画を作りました。

御所ヶ谷神籠石の概要

| 史跡名 | 御所ヶ谷神籠石 |

|---|---|

| 駐車場 | 第1〜3駐車場(第3駐車場が神籠石から最も違い駐車場です) |

| 地図 |